广西中医药大学在北部湾海洋中药共附生微生物抗肿瘤活性物质研究中获新进展

广西中医药大学海洋药物研究院/广西海洋药物重点实验室刘永宏/罗小卫研究团队,长期致力于北部湾海洋中药共附生微生物资源的勘探发掘及其活性物质研究,近期在广西涠洲岛海洋中药共附生微生物来源抗肿瘤活性代谢产物研究方面取得新进展。研究成果以第一单位分别发表在中科院二区期刊《海洋药物》(Maine Drugs, 2023, 21(1): 27; 2023, 21(2), 63)和《浙江大学学报(英文版)B辑》(Journal of Zhejiang University SCIENCE B, 2023)。

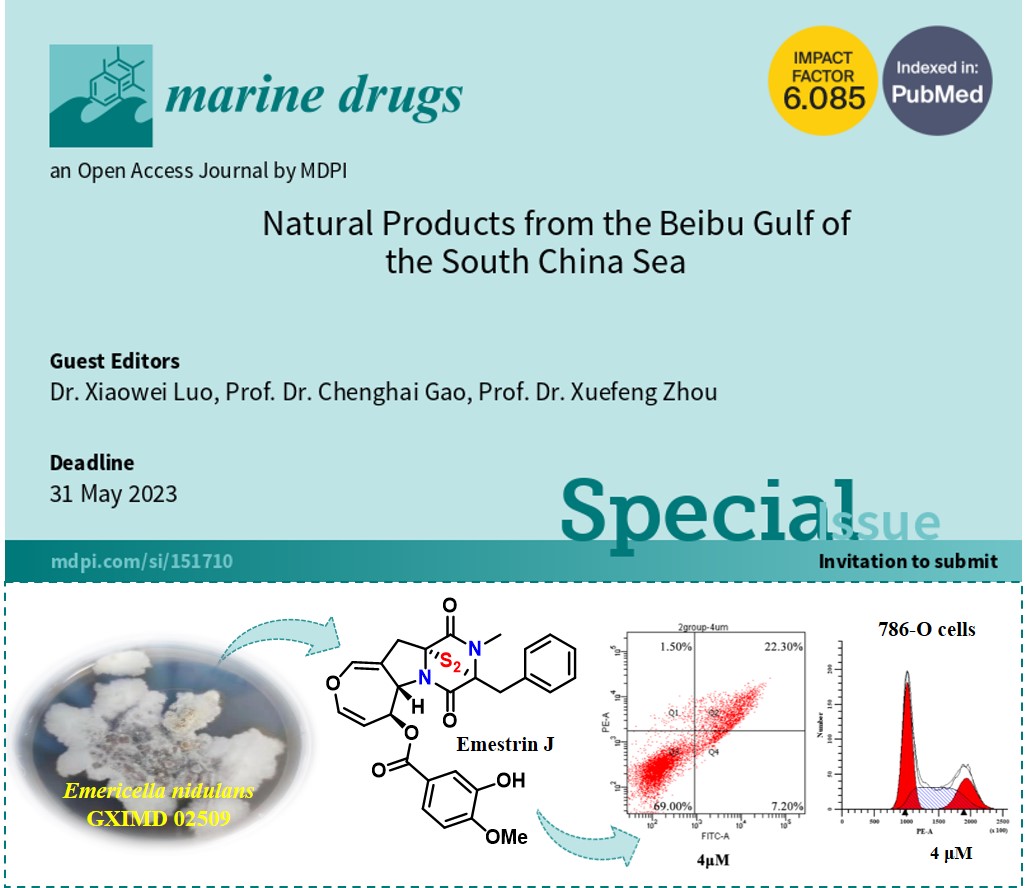

北部湾是中国南海西北部的半封闭港湾,拥有珊瑚礁、红树林、海草床、滨海湿地等4种典型海洋生态系统,藴育着极为丰富的海洋中药及共附生微生物资源。广西壮族自治区是我国沿海省(区)之一,南临北部湾,海域滩涂广阔,海岸线曲折漫长,是海参、中华鲎、方格星虫、老鼠簕等400余种特色海洋中药资源栖息的良好场所。团队受Maine Drugs编辑部邀请组建了“北部湾海洋天然产物研究”专刊并发表综述文章,首次全面系统地总结了2003年至2022年期间报道的477个北部湾来源海洋天然产物,围绕其来源、化学结构和生物活性等方面进行重点介绍和阐释。这些海洋天然产物主要来源于海洋药用宏生物(48%)及其微生物(52%),包括聚酮类(43%)、萜类(40%)、含氮类(12%)和糖苷类(5%),具有细胞毒、抗菌和抗炎等生物活性。近10年来主要受到国内学者关注,工作突出依次主要有林文翰研究团队(北京大学)、王长云研究团队(中国海洋大学)、刘永宏研究团队、佘志刚研究团队(中山大学)和郭跃伟研究团队(中科院上海药物所)等。本综述将为北部湾海洋药用微生物资源及活性物质研究开发提供重要指导与借鉴作用。

近3年来,团队从珊瑚、红树植物等广西特色海洋中药共附生真菌中发现系列新颖活性富含卤/氮素等杂原子的化合物,包括壳二孢氯/溴素(J. Med. Chem., 2021, 64, 13918; Front. Pharmacol., 2021, 12, 723729; Cell Biol. Int., 2021, 45, 2380; Chin. J. Chem., 2022, 40, 1729; 专利ZL202010844200.0,ZL202010843144.9);二酮哌嗪类(Org. Chem. Front., 2019, 736.)、喹诺酮类(Phytochemistry, 2021, 186, 112730.)、环匹阿尼酸类(J. Ocean Uni. China, 2022, 21, 1307)和伊快霉素类(Front. Pharmacol., 2022, 13, 920554)生物碱;氯代酚酸类(Mar. Drugs, 2022, 20, 295; Fitoterapia, 2022, 105201.)和tanzawaic酸类(Chin. J. Chem., 2021, 39, 2132)聚酮。近日,团队从涠洲岛珊瑚共附生构巢裸胞壳菌GXIMD 02509中分离获得1个多硫代二酮哌嗪生物碱和系列芳香聚酮类化合物,能抑制786-O,SW1990和SW480等3株肿瘤细胞增殖,IC50值为4.33-33.4 μM。化合物emestrin J具有1个二硫桥键,选择性抑制786-O细胞克隆及迁移并诱导其凋亡并阻滞细胞分裂在G2/M期,具潜在抗肿瘤药用价值。从涠洲岛海绵共附生青霉菌SCSIO 41413中分离获得新颖喹唑啉类生物碱和丁内酯,后者主要通过氢键作用与PI3K蛋白结合,是一类潜在的防治肿瘤相关PI3K抑制剂。上述系列研究拓展了北部湾海洋真菌化学多样性,突显了北部湾海洋中药共附生微生物在新颖抗肿瘤先导分子发现具有重要的药用潜力。

上述工作在刘永宏研究员的指导下完成,罗小卫副研究员(论文1-3)、高程海研究员(论文1)和校外硕导周雪峰研究员(论文1和3)为(共同)通讯作者,硕士生王佳敏和覃育宁为论文1共同第一作者,林妙萍和唐振洲老师为论文2共同第一作者,硕士生叶禹秀为论文3第一作者。本研究得到了国家自然科学基金(U20A20101、22007019和82260692)、广西“八桂学者”专项(刘永宏)、广西创新研究团队项目(2020GXNSFGA297002)和广西中医药大学“桂派杏林青年英才”(2022C038)和“高层次人才培育创新团队”(2022A007)等项目的资助。

单点登录

账号密码登录